-

思春期初発精神病に対する抗精神病薬と心理療法

2020年07月29日

・Lancet Psychiatryに思春期初発精神病に対して抗精神病薬(主にアリピプラゾールなど)と心理療法(CBTと家族介入)の単独ないし併用の小規模介入試験(主要評価項目は将来の大規模試験のfeasibility(実現可能性))についての報告(文献1)がありました。

・ここで用いられたCBT(詳細は文献4など)はNICEガイドラインにおいて標準的に推奨されている手法であり、精神病症状に限らず、自信を回復するなど、幅広く治療ゴールを設定するものとなります。

・ちなみに精神病症状を直接のターゲットとしたCBTの臨床試験(幻聴をターゲットにしたCBTの最初の大規模な質の高い臨床試験であるCOMMAND試験:文献2)の結果は重要であり、さらに標準的なCBTのような大変な手間とコストのかかる手法ではなく、PCとバーチャルリアリティーを活用したより簡易なAVATAR療法とよばれる、大変面白い手法についての報告(文献3)もおさえておくべきかと思います。

背景

・早期発症精神病は18歳未満に発症する初発精神病をさす。イギリスでは発症率は10万人あたり5.9人と報告されている

・早期発症であることは予後不良と関連する可能性もあり、病前機能が悪かったり、DUPが長かったり、初発症状が重篤であるとさらに予後の悪化要因となりうる。

・2015年のシステマティックレビューでは若年精神病患者への治療は抗精神病薬が主流であることが示されている。しかしながらその有効性に関するエビデンスは成人に比較して乏しい。これまでのメタ解析では、抗精神病薬は小さいながらも有意な治療効果(PANSS、社会機能、全般的機能に対して)を有することが報告されている。しかし少数の質の低いstudyからなる報告であり、プラセボ群でも改善度が大きく、代謝系副作用も大きかったことなども懸念されるものである

・精神病に対しての心理療法については、システマティックレビューでは、18歳未満を対象としたCBTないし家族介入についての報告はこれまで存在しないとされている。25歳未満を対象としたCBTと家族介入については、8つの低品質の報告があり、両者の組み合わせで小さいながらも有意な効果があるとされている

・2015年以降では、小規模(n=30)の18歳未満精神病患者を対象とした非無作為化試験(CBT対家族介入対通常治療)が行われており、思春期精神病に対しての心理療法の有効性を比較する臨床試験が実現可能であることが示された

・NICEガイドラインは早期発症精神病に対して心理療法を推奨しているが、その根拠は成人についてのエビデンスを外挿したものであり、若年精神病へのエビデンスは乏しい。そこで今回思春期初発精神病患者に対しての心理療法を抗精神病薬と比較する臨床試験の実現可能性について検討した

方法と対象

・無作為割付single bilnd比較試験

・14-18歳の初発精神病患者(メンタルヘルスサービス受診1年以内)

・PANSSの妄想ないし幻覚の下位尺度が4点以上で1週間以上持続

・ICD-10で統合失調症ないし統合失調感情障害ないし妄想性障害ないしEIP(Early Intervention in Psychosis)の初発精神病のエントリー基準に合致

・過去3か月以内に構造化された心理療法ないし抗精神病薬を受けたものは除外

・抗精神病薬投与群 N=22

・CBT+家族介入群 N=18

・抗精神病薬+心理療法併用群 N=21

・CBTは合計26時間(おおよそ週に1回)+4回のブースターセッション

・家族介入は月に1回程度(その他CBT後に同意者については家族と情報共有)

・CBT開始後に患者と治療者は問題点を同定し、CBTの治療ゴール(自信を回復するなど精神病症状と関連しないものもゴールに設定しうる)を共有し、ゴールを達成するための個別化されたプランが開発された

・ついで、認知再構成のための手法(幻聴などに耳を傾けることの利益や不利益を検討する、適応的な対処法や睡眠衛生に関する教育、ロールプレイなども含む)などが展開された

・最後に再発予防のための地固め段階が実施された

・家族介入はbehavioural family therapy approachに基づく介入が実施された

・薬物療法については、NICEガイドラインに準拠した処方が行われた。介入直後に開始され、少なくとも3か月間、できれば6か月以上継続することが推奨された。処方内容と用量は各主治医に任された

・主要評価項目は治療の実現可能性であり、試験への参加率とCBTへの参加率、薬物療法へのアドヒアランス、治療への忍容性

・副次的評価項目は、ベースライン、3か月後、6か月後、12か月後のPANSS total(25%の改善を minimal improvement、50%の改善をgood clinical response、などと定義。さらに社会的機能、主観的回復、不安及びうつ(HAD)、物質使用障害などを評価

結果

・試験への参加率は68%、6か月時点での試験への非脱落率は全体で84%

・心理療法群(単独ないし薬物療法併用)においては82%が6回以上のCBTを受けた。抗精神病薬群(単独ないし心理療法併用)においては65%が6週間以上の薬剤投与を受けた。心理療法へのアドヒアランスは概ね良好で、薬物療法については中等度のアドヒアランスであった。

・抗精神病薬で使用された薬剤はアリピプラゾール(約50%)、リスペリドン(約25%)、クエチアピン(約25%)が最も多かった

・抗精神病薬単独群は6か月後にPANSS totalで6.2点改善、心理療法単独群は6か月後に13.1点改善、併用群は13.9点改善。PANSS totalで50%以上改善した割合は、抗精神病薬単独群は6か月後で22%、心理療法単独群では31%、併用群では29%

・重大な有害事象は抗精神病単独群の13%(2名が重大な暴力)、心理療法群では24%(自殺企図1名、2名が重大な暴力、2名が内科入院)、併用群では35%(精神科入院3名、自殺企図1名、重大な暴力1名、内科入院1名)など

・3か月後の時点で、9名がPANSS totalで12.5%以上の悪化を示した。4名が心理療法単独群、3名が抗精神病薬単独群、1名が併用群、1名は治療拒否群であった

結論

・若年初発精神病患者に対して、心理療法と抗精神病薬の比較を行う大規模介入試験は可能である。しかしいくつかのサイトでの患者エントリーは順調にいかなかったことから、今後工夫が必要と思われる。また一部の患者は治療に参加せず今後さらに大規模な臨床試験を行うために試験デザインの改良が必要である

・今回施行した3群の安全性は概ね良好であり、抗精神病薬を使用しない心理療法が、使用群と比較して症状増悪を有意にもたらすとの証拠は得られなかった

全ての群でPANSS変化量は6か月で6-14点、12か月で12-20点であり、臨床的に有意な最小変化量として15点以上(治療者評価)といわれているため、いずれの治療法も臨床的に意義があると思われる・治療行為に起因した重大な有害事象はいずれの群でもみられなかったと思われる

・Nが少なく治療効果の判定はできないが、数値的には心理療法単独、心理療法+抗精神病薬併用が同程度の改善度であり、心理療法(CBT+家族介入)単独でもいけそうな印象がある(ただしかなりの手間がかかる)

・今後大規模試験での検証が必要

小規模試験のため結果の一般化はできませんが、若年者に対してはARMSのみならず、精神病顕在発症後も心理療法が有力な介入手法となりうる可能性があることを示唆する報告であり、今後の大規模試験の結果が注目されます。

1)Morrison AP, et al. Lancet Psychiatry. 2020 Jul 7:S2215-0366(20)30248-0. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30248-0. Online ahead of print.

2)Birchwood M, et al. Lancet Psychiatry. 2014 Jun;1(1):23-33.

3)Craig TK, et al. Lancet Psychiatry. 2018 Jan;5(1):31-40.

4)Anthony P. Morrison Psychosis. Pages 271-281 Volume 9, 2017 - Issue 3 -

polygenic risk scoreについて

2020年07月23日

・AJP in advanceにpolygenic riskと単極性うつ病の予後についての報告(文献2)がでていましたので、polygenic risk score(PRS)などについて少しまとめておきます。

・感想としては、有用な場面もあるかもしれないけど、一塩基多型(SNP)の組み合わせで構成されるPRSは、精神疾患においてはそこまで強力な予後予測ツールには現段階ではなりそうもないかなというところです。ただし、この概念を知っておくことは必要かと思いました。

polygenic risk score(文献1より)

・それぞれの遺伝子変異(主に一塩基多型)は疾患リスクにはわずかな影響しか与えないが、そのような変異が多数重畳することで、疾患リスクの有意な増加をもたらしうるという知見がゲノムワイド関連解析により得られつつある。

・リスクに関連する一塩基多型の数により疾患リスクを評価する指標として多遺伝子リスクスコア(polygenic risk score:PRS)が提唱されている。

・PRSは多くの症例対象研究により実際に疾患リスクの増加と関連することが報告されている。同時にコホート研究でもその関連性が報告されている。PRSの潜在的な有用性を認める報告は多いが、臨床的な有用性はまだ確立されていない。PRSが果たして疾患の発症リスクや予後を予測しうるものなのか?そのような疑問に答えるため、研究は集団を対象とした症例対象研究から、個人を対象としたものにシフトしつつある。

・各個人の保有する疾患リスク対立遺伝子について、それぞれの効果量(binary dataであれば例えばlog(OR))で重みづけし、合計していく。この方法は最も単純なPRSの計算法であり、リスク遺伝子間や遺伝子と環境間の相互作用がないことを仮定している。実際には相関構造を仮定し、Bayesian LDpred approachなどがPRSの計算に用いられている。

・PRSを実用的なツールにするためには、これまでの対照群と比較した相対リスクから、疾患発症の絶対リスクに変換する必要がある。現存する疾患のリスク予測モデルには、心血管疾患および糖尿病の10年リスクを予測するものがあり、それらは臨床所見、臨床、生化学、生活習慣、および過去のリスク因子の組み合わせからなる。これらのモデルは良好な予測率(AUC(実際の疾患群の分布と予測群の分布の重なり)は80~85%)を達成し、予防と公衆衛生のための臨床ガイドラインに含まれている。・多遺伝子リスクスコアは、これらのリスク予測モデルにとって代わるほどの高いAUCは期待できず、これらのリスク予測モデルの代替ではなく、モデルを補強する補助的因子として考慮されることが妥当であろう。

・現在の重要課題は、疾患における遺伝的リスクの高い個人を同定することである。このことにより、個人がスクリーニングに参加したり、生活スタイルの修正を行ったり、予防的介入を受けるための動機づけとなりうる。ただし遺伝子だけですべてが決まるわけではないため、誤解をさける必要もある。・乳癌においては、303の遺伝子変異(SNPs)に基づくPRSによりAUCが0.63、PRS1単位増加あたりオッズ比 1.61との結果が報告されている。この結果を言い換えると、PRSが平均的スコアの女性と比較して、上位1%の女性はエストロゲン受容体陽性乳癌の発症リスクが4倍であり、下位1%のPRSの女性についてはエストロゲン受容体陽性乳癌の発症リスクが1/6となるということになる。PRSはスクリーニングにおいて活用可能となる。

・PRS上位の女性については、スクリーニング頻度を増やしたり、開始時期を早めるなどの対策が考えられる。イギリスではマンモグラフィーによるスクリーニングは47歳以上の女性に提供され、その後10年間での乳癌リスクは2.6%と報告されているが、PRSが上位20%内にある女性については、40歳未満で同等のリスクに達し、下位20%の女性は年齢によらず同等のリスクに到達することはないと報告されている。

精神疾患とPRS

【大うつ病】

・大うつ病の多遺伝子リスクスコアは、最近のゲノムワイド関連研究の結果を用いて計算することができる。Wrayらは、有意な44のSNPを同定し、PRSの上位10%の人は、下位10%の人に比べて大うつ病リスクが約2.5倍に増加していることを報告した。

・しかし、このスコアのAUCは0.57であり、大うつ病遺伝形質の分散の2%しか捉えておらず、残りの98%はPRSでは捉えられていない。したがって、個人のうつ病リスクは、測定可能な遺伝的リスクスコアの2%と、遺伝的ないし環境的要因による98%の未測定の成分から構成されている。

・遺伝的リスクが非常に高い個人であっても、PRSで説明可能なリスクは未測定成分に圧倒されてしまう。したがって、うつ病のPRSはまだ有用ではない。

【統合失調症】

・統合失調症では、現在のPRSスコアが統合失調症遺伝形質の分散の7%を占め、AUCは0.61と予測能力は大うつ病よりも高いが、臨床的に有用なレベルではない。

・統合失調症では遺伝率(heritability:全表現型分散と相加的遺伝分散の比。親から子へ遺伝する確率ではない。直感的には実現遺伝率の概念がわかりやすい)が65-80%と大うつ病の37%よりも高いが、多遺伝子スコアは一般的な予測には意味がない。

・ただし早期の診断やより正確な診断のためにPRSが有用な可能性がある。例えば、初発精神病では、統合失調症のPRSが他の精神病診断と区別できる可能性が示されている(PRSの上位20%の人は、その後統合失調症と診断されるリスクが約2倍に増加する)。これは低い予測能力であるが、初発精神病症例の中での予測であり、(1)一般集団のジェノタイピングを必要とせず、精神病患者のみを対象としていること、(2)主要な判断(治療/不治療など)には関係ないが、ケアプランに役立つ可能性のある追加情報を提供できること、などの理由から、有用かもしれない。

・本題にうつる前に、現在までの単極性うつ病患者が双極性障害に移行するリスクについての報告をまとめておきます。

・文献4のメタ解析とシステマティックレビューによれば、12-18年間のフォローアップ期間において単極性うつ病患者の双極性障害移行率は22.5%とされています。またメタ解析により3つのリスク因子が同定されています。

・それらは若年発症(g=-0.33)、精神病症状の合併(OR=4.76 CI 1.76-12.66)、双極性障害の家族歴(OR=2.89 CI 2.01-4.14)でした。

・次いで、文献3では、デンマークでの大規模前向きコホートにより、これらリスク因子について再現性があるのか検討されました。

・対象となったのは1995年1月1日以降2016年12月31日(の8週間前)までに大うつ病の診断を最初に受け退院した患者(レジストリとしてthe Danish Psychiatric Central Research Register (DPCRR)を使用)で91587名が対象となりました。

・リスク因子として、性別、出生地(都会か田舎か)、初発うつ病エピソードにおける治療環境(外来か入院か救急外来か)、うつ病エピソードが再発性か単回か、初発うつ病の重症度(軽度、中等度、重度、精神病症状を伴う)、初発時の年齢、初発うつ病エピソード以前の精神疾患の既往(物質使用障害、気分に一致しない精神病性障害、神経症、身体表現性障害、強迫性障害、摂食障害、パーソナリティ障害、精神遅滞、自閉症スペクトラム、ADHD)、両親の精神疾患の既往が設定されました。

・平均7.7年間の追跡の結果、経過観察中3910名が双極性障害に移行し、20年間での累積移行率は女性の方がやや移行率が高く(8.7%対7.7%)、双極性障害への移行のリスク因子としては、親の双極性障害罹患歴(調整後ハザード比 2.60 CI 2.20-3.07)であり。親が双極性障害である場合の20年間の累積移行率は25%でした。次いで初発うつ病エピソードでの精神病症状合併(調整後ハザード比 1.73 CI 1.48-2.02)、気分と合致しない精神病症状の合併ないし既往(調整後ハザード比 1.73 CI 1.51-1.99)、初発エピソードでの入院治療(調整後ハザード比 1.76 CI 1.63-1.91)などが有意なリスク因子として抽出されました。

・そのほかの有意であるが影響の小さな要因としては、都会よりも田舎での出生(統合失調症の発症リスクとは逆であることが興味深いところです)、反復性のうつ病エピソード、初発エピソードが重症であること、アルコール使用障害の既往、親の単極性うつ病の既往などでした。

・メタ解析で同定されたリスク因子のうち、家族歴、精神病症状の併発については有意なリスク因子として抽出されましたが、若年発症であることはその後の双極性障害移行リスクとして有意なものとしては抽出されませんでした。その理由としてレジストリに基づく研究では18歳未満、特に10-14歳の小児患者については双極性障害移行率を過小評価してしまう(よりフォローアップでの観察の細やかな臨床研究と比較して)傾向があるためではないかと考察されています。

単極性うつ病と診断された患者のpolygenic riskと双極性障害ないし精神病性障害進展リスク(文献2)

背景

・双極性障害患者や精神病性障害患者においては、しばしば双極性障害ないし精神病性障害診断前にうつ病エピソードを経験している・多くの場合、うつ病エピソード中にメンタルヘルスケアの専門家を受診する。この段階で将来の双極性障害ないし精神病性障害進展リスクを評価できれば患者の予後を改善するために有用と思われる

・しかしながらうつ病有病率は高く、一方で大半のうつ病患者は双極性障害ないし精神病性障害には進展しない

・双極性障害ないし統合失調症については、その発症について一部は遺伝的要因の影響が考えられている

・これまでにうつ病、双極性障害、統合失調症の発症リスク遺伝子に重複があることが報告されている。しかしながら一部のリスク遺伝子は疾患特異的である。そこでうつ病患者において、遺伝子的に将来双極性障害ないし精神病性障害に進展するリスクの高い一群を同定可能な可能性がある

・一方で両親の罹患歴は遺伝子的な発症脆弱性のマーカーとして用いられてきた。

・しかしながら両親の病歴があると、より早期に受診したり、治療者により診断されやすかったりするなどの傾向があることが推測されるため、家族歴以外の遺伝的マーカーが必要である。

・そこでpolygenic risk scores(PRSs)に着目し、大うつ病患者がその後双極性障害ないし精神病性障害に進展するリスクを予測する遺伝子的マーカーとなりうるかどうかを後ろ向きに検討した

方法と対象

・iPSYCH Danish case-cohort study(iPSYCH2012)からデータを抽出

・1981年から2005年の間にデンマークで生まれ、2012年12月31日までに公費の精神科病院で気分障害、統合失調症、自閉症、ADHD、摂食障害の診断を受けたすべての症例と、1981年から2005年の間に生まれ、1歳の誕生日まで生存し、母親が明らかなデンマーク人から抽出された3万人の無作為サンプルが対照となった。

・症例はDanish Psychiatric Central Research Register: DPCRR)から同定された。このレジストリには、1969年から1994年までのデンマークの精神科病院の入院患者におけるすべての精神科的診断と、1995年以降の入院患者、外来患者、救急部における診断が含まれている。

・DPCRRの診断は、1969年から1993年まではICD-8、1994年以降はICD-10に基づく。iPSYCH2012に含まれた症例は、2012年までのDPCRRからエントリーされている。

・遺伝子型判定については、全症例に対して出生時に採取された血液サンプルにより行われた

結果

・N=16949 、患者の80%が25歳未満で大うつ病と診断。女性が69%。61%が外来患者。中等度うつ病エピソードが44%

・フォローアップ期間の中央値は7.3年(最大21.1年)

・双極性障害のPRSと統合失調症のPRSは中等度の有意な相関あり(r=0.40)、大うつ病と双極性障害のPRSについても弱い有意な相関あり(r=0.14)、大うつ病と統合失調症のPRSについても弱い有意な相関あり(r=0.13)

・調整後は双極性障害のPRSsはその後の双極性障害進展リスクと有意な関連を示した(PRS得点が1SD分増加すると調整後ハザード比で1.11 CI 1.03-1.21ほどリスクが増加)。一方で統合失調症のPRSsは調整後はその後の双極性障害進展リスクと有意な関連は示さなかった

・統合失調症のPRSsのみが、その後の精神病性障害への進展について有意な関連を示した( PRS得点が1SD分増加すると調整後ハザード比で1.10 CI 1.04-1.16ほどリスク増加)

・両親の双極性障害罹患歴がある場合、ない場合と比較して、双極性障害移行リスク(調整後ハザード比)は約5倍となった。

・両親に精神病障害の罹患歴がある場合、ない場合と比較して、精神病性障害移行リスクは1.63倍となった

・両親の罹患歴がある場合には、双極性障害移行群、精神病性障害移行群いずれもPRS得点が高かったが、PRS得点の違いを補正後も結果はほとんど影響を受けなかった

・全体として単極性うつ病から双極性障害への移行の絶対リスクは7.3%、精神病性障害の移行リスクは13.8%であった

・PRSの四分位数毎の双極性障害への移行の絶対リスクの増加は約0.5%。精神病性障害への移行の絶対リスクの増加は約1%

・双極性障害のPRSsの上位1%の双極性障害移行の絶対リスクは9.1%、下位1%の移行リスクは5.7%、統合失調症のPRSsの上位1%の双極性障害以降の絶対リスクは16.2%、下位1%の移行リスクは11.6%

・両親の双極性障害罹患歴があり、双極性障害のPRSsが上位1%の患者については、双極性障害移行の絶対リスクが40.8%、一方で両親の双極性障害罹患歴があり、双極性障害のPRSsが下位25%の患者については、双極性障害移行の絶対リスクは26.2%であった。両親の罹患歴がなく、双極性障害のPRSsが下位25%にある患者については双極性障害移行の絶対リスクは5.6% であった

・両親の精神病性障害罹患歴があり、統合失調症のPRSsが上位1%の患者については、精神病性障害移行の絶対リスクは25.9%であり、統合失調症のPRSsが下位25%の患者については、精神病性障害の移行リスクは19.1%。両親の精神病性障害罹患歴がなく、統合失調症のPRSsが下位25%にある患者は、精神病性障害移行リスクは11.6%

・単極性うつ病患者について、双極性障害および統合失調症のPolygenic riskはその後の双極性障害および精神病性障害への移行リスクと有意な相関を示した

遺伝的要因が部分的にその後の双極性障害ないし精神病への進展リスクに関連していることとなる・PRSよりも両親の罹患歴の方が、特に双極性障害については、はるかに強力な予測因子となった。両親の罹患歴とPRSを組み合わせることで、さらに予測精度を向上させることができる可能性はある

・本研究は病院でのケアを受けた患者(全体の約25%)が対象であり、診療所やGPでケアされているうつ病患者は対象となっていない。そのため軽躁状態や軽度の精神病症状などは探知できていない可能性があり、PRSと進展リスクの関連を過小評価している可能性がある

・また両親の罹患歴による影響はPRSによる補正後もほとんど変化がないことから、両親の罹患歴による遺伝的ないし非遺伝的影響は、レアバリアント、コピー数多型、遺伝子間相互作用などの遺伝的要因や、親が罹患者であることによる早期受診、早期発見などの影響に起因するものであり、これらが将来の双極性障害発症や、精神病性障害発症リスクに大きく関与している可能性がある。

引用文献

1)Cathryn M. Lewis et al. Polygenic risk scores: from research tools to clinical instruments Lewis and Vassos Genome Medicine (2020) 12:44

2)AJP in Advance (doi: 10.1176/appi.ajp.2020.19111195)

3)Patterns and predictors of conversion to bipolar disorder in 91,587 individuals diagnosed with unipolar depression Acta Psychiatr Scand. 2018 May;137(5):422-432

4)Acta Psychiatr Scand . 2017 Apr;135(4):273-284 -

向精神薬代謝とCYP遺伝子多型

2020年07月17日

クロナゼパムの代謝とCYP遺伝子多型に関する報告(文献1)がありましたので、それに関連して向精神薬代謝とCYPに関する報告をいくつかまとめてみました。

向精神薬とCYP1A2

・主にCYP1A2により代謝される向精神薬(CYP1A2の基質となるもの)としては、デュロキセチン(主にCYP1A2で一部CYP2D6)、オランザピン(主にCYP1A2、一部CYP2D6)、クロザピン(CYP1A2とCYP3A4)、ラメルテオンなどがある

・フルボキサミンはCYP1A2の強い阻害作用を有する

CYP1A2と喫煙

・喫煙はCYP1A2を誘導し、CYP1A2により代謝される薬剤の血中濃度を低下させることが知られている

・向精神薬では、主にデュロキセチン、オランザピン、クロザピン、ラメルテオンがそれにあたる。

・デュロキセチンについては、喫煙者と非喫煙者で血中濃度が約2倍(喫煙者で0.325 [ng/mL]/[mg/d] 対 非喫煙者で0.7 [ng/mL]/[mg/d] :用量で調整後)異なるとの結果が報告されている(J Clin Psychiatry . 2018 Sep 4;79(5).)

・オランザピンについては喫煙者においてはCYP1A2活性の低下により非喫煙者への7mg投与が喫煙者の10mg投与に相当するとの報告がある(喫煙者では40%のクリアランス増加との報告もある)。

・クロザピンについては、非喫煙者への100mg投与が喫煙者への200mg投与に相当するとの報告がある(BMJ Open. 2014 Mar 4;4(3))

CYP1A2とカフェイン

・CYP1A2に関して言えば、カフェインはCYP1A2で代謝されるため、喫煙者はカフェインの作用が減弱する・CYP1A2阻害作用を有するフルボキサミン、シメチジンはカフェインの作用を強める

・CYP1A2で代謝されるクロザピン、オランザピン、デュロキセチン、ミルタザピンについてはカフェインと代謝が競合するため、カフェイン急性投与では相互に作用を強め合い各薬剤の血中濃度が増大し副作用出現リスクが高まる(精神科薬物相互作用ハンドブック 医学書院)が、慢性カフェイン投与ではそう単純ではなく、慢性的にカフェイン摂取量が多くなると(コーヒー1日3杯以上)CYP1A2が誘導され、代謝が促進されるため、むしろ血中濃度が減るとの報告もあり、オランザピンの有効性も減弱したことが報告されている(World J Biol Psychiatry. 2020 Jan;21(1):29-52)

オランザピンとバルプロ酸

・バルプロ酸とオランザピンはしばしば統合失調感情障害や双極性障害などにおいて併用されるが、バルプロ酸はオランザピン血中濃度を減少させることが知られている。ただしその相互作用機序はよくわかっていない。

・オランザピンLAI投与中でバルプロ酸併用中患者と、オランザピン経口剤投与中でバルプロ酸併用中患者とで、オランザピン血中濃度(用量で調整)を比較したところ、オランザピンLAI投与中患者では血中濃度はVPA非併用群と有意差がなかったが、オランザピン経口剤投与中患者ではバルプロ酸併用によりオランザピン血中濃度が20%程度有意に減少するとの結果であった(J Clin Psychopharmacol . Nov/Dec 2019;39(6):561-566)

・バルプロ酸は主にグルクロン酸転移酵素によるグルクロン酸抱合40%、およびβー酸化(30-35%)で代謝され、10%がCYPで代謝(主にCYP2A6など)されるため、オランザピンへの影響はCYPを介した相互作用ではないことが推測される

向精神薬とCYP2D6

・主にCYP2D6で代謝される向精神薬には、ベンラファキシン(主にCYP2D6、一部がCYP3A4)、ボルチオキセチン、パロキセチン、アリピプラゾール(CYP2D6とCYP3A4)、ブレクスピプラゾール(CYP2D6とCYP3A4)、リスペリドン(主にCYP2D6、一部CYP3A4)、ミアンセリン、ミルタザピン( CYP2D6とCYP3A4 )・パロキセチンは基質でもあり、同時にCYP2D6の強い阻害作用を有する。

リスペリドン代謝とCYP2D6遺伝子多型

・リスペリドンは主にCYP2D6で代謝され一部CYP3A4も関与すると言われている・CYP2D6遺伝子多型については、低活性型(PM: poor metabolizers)、中活性型(IM: intermediate metabolizers)、通常活性型(EM: extensive metabolizers)、超高活性型が知られている。PMの遺伝子型を有する日本人はまれであり、IMについてはCYP2D6*1/*5(6.3%)、*5/*10(5.2%)、*10/*10(14.3%)、EMの遺伝子型を有するのはCYP2D6*1/*1(17.8%).*1/*2(11.2%)、*1/*10(29.7%)と約60%と最多である(2020年12月1日追記:別の文献によると(文献2)、活性型の頻度はPMはCYP2D6*5/*5で1%未満、IMは*1/*10、*2/*10、*5/*10、*10/*10であり、日本人では50-60%程度、EMは*1/*1、*1/*2、*1/*5、*2/*2、*2/*5であり40%程度と報告されている)

・IM群においてはほぼ同じ用量のリスペリドン投与量であっても有意にEM群と比較してDIEPSS得点が高かったとの報告があり、要注意となる(Ito et al. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences (2018) 4:28 )

・IM群はEM群の用量よりも10%少ない用量により等価用量となるとの報告がある(PMでは25%減量で等価)(Clin Pharmacokinet. 2020 Jan;59(1):51-65)

・リスペリドンの主活性代謝物である9-hydroxy-risperidone(パリペリドン)は主に腎排泄性で60%がそのまま尿中に排泄され、11%が未変化体で便中に、20%がCYP3A4及びCYP2D6で代謝されると報告されている(Curr Drug Metab. 2010 Jul;11(6):516-25)

パロキセチン代謝とCYP2D6多型

・アジアではCYP2D6の非機能型であるCYP2D6*4、CYP2D6*5、CYP2D6*18アリル保有者は少ないといわれている。一方で中間型の活性であるCYP2D6*10アリル保有者は50%程度といわれている

・パロキセチンの有効性は39.1ng/ml以上で期待できるとの報告もある。一方でパロキセチンの用量効果関係は逆U字型であり、至適用量が存在すると言われている(Neuropsychopharmacology 2009;34:999-1010)

・日本人大うつ病患者15名中CYP2D6*10アリル保有者は11名、CYP2D6*10アリル非保有者は4名であった

CYP2D6*10アリル保有者の薬物代謝速度定数Kmは50.5 ng/mlであり、一方で非保有者では122.5ng/mlと有意差があり、非保有者で代謝速度が遅く、同じ用量でもパロキセチン血中濃度が高かった。パロキセチンの有効血中濃度約39ng/mlを実現するためには、*10アリル非保有者で約15mg程度、保有者では27mg程度であった(Pharmgenomics Pers Med. 2014 May 28;7:121-7.)・CYP2D6*10アリル保有者では、パロキセチンの用量がより高用量で十分な臨床効果がえられる可能性があり、20mg以上使用して効果がでるかもしれない

向精神薬とCYP3A4

・主としてCYP3A4により代謝される向精神薬としては、スボレキサント、レンボレキサント、ベンゾジアゼピン系、ゾピクロン、ゾルピデム、アリピプラゾール(CYP2D6とCYP3A4)、ブレクスピプラゾール(CYP2D6とCYP3A4)、ルラシドン、ブロナンセリン、クエチアピン、ペロスピロン、ミルタザピン( CYP2D6とCYP3A4 )

・グレープフルーツ、クラリスロマイシンはCYP3A4を阻害し、薬剤血中濃度を上昇させるため要注意。クラリスロマイシンとスボレキサント併用により起立困難を生じた症例が報告されている(クラリスロマイシン、イトラコナゾールなどはスボレキサントと併用禁忌になっている。レンボレキサントは併用注意で禁忌ではない)

グレープフルーツについて

・グレープフルーツに含まれるフラノクマリンという物質がCYP3A4阻害作用を有するため、相互作用に注意が必要となる。フラノクマリンを含有する果物は以下のようにグレープフルーツ以外にもあるため注意を要する(齋田ら 医療薬学 vol 32 No.7 2006 693-699)

・フラノクマリン類の一種である6’,7’-ジヒドロキシベルガモチン(DHB)換算量として含有量を表記

・グレープフルーツ果汁(13.0 ug/ml)、皮(3600 ug/ml)、ダイダイ果汁(3.2 ug/ml)、ダイダイ皮(72 ug/ml)、ブンタン果汁(2.25 ug/ml)ブンタン皮(660 ug/ml)、甘夏ミカン果汁(0.6 ug/ml)甘夏ミカン皮(1040 ug/ml)、レモン果汁(0.05 ug/ml)レモン皮(180 ug/ml)、ネーブルオレンジ果汁(0.05 ug/ml)、ウンシュウミカン、ポンカン、イヨカン、デコポン、キンカンなどの果汁は検出感度以下。

・セリ科野菜にも含まれるが、パセリ(0.38 ug/ml)、セロリ(0.02 ug/ml)と少量、生薬のトウヒには336 ug/g、ビャクシには784 ug/g含まれるので要注意。チンピには含まれない

・皮は要注意。レモンの皮も安易に食べない方が良い

クロナゼパムとCYP3A4遺伝子多型、NAT2多型(文献1)

背景

・クロナゼパムは当初は抗てんかん薬として開発された。しかし臨床的には経験的に双極性障害の多弁、衝動性、誇大性や、統合失調症の不穏、攻撃性などにも使用されてきた。

・クロナゼパムはGABA-A受容体を介して薬理作用を発揮し、長期使用では依存性や耐性、離脱、高齢者では転倒などのリスクが問題となる

・クロナゼパムはCYP3Aにより触媒されるニトロ基還元により7-アミノクロナゼパムに代謝され、さらにN-アセチルトランスフェラーゼ2(NAT2)によりN-アセチル化されて7-アセタミドクロナゼパムになる。ヒト血漿中においては7-アミノクロナゼパム濃度は、クロナゼパム濃度と同等ないしそれ以上と報告されている

・7-アミノクロナゼパムはGABA-A受容体の部分アゴニスト(クロナゼパムの約70倍の濃度で、GABA-A受容体を最大に活性化させるがそれでも最大でクロナゼパムの1/4以下の活性化)であり、クロナゼパムと競合的に作用し、7-アミノクロナゼパム濃度が高いと離脱症状が出現しやすいといわれている

・クロナゼパムの代謝に関わるCYP3A4活性は個体差で最大100倍程度の違いがあるといわれている

・CYP3A4*22アリル保有者は、肝臓でのCYP3A4低発現につながり、CYP3A4低活性者と言われている。同時にCYP3A5*3アリル保有者は、非機能型のCYP3A5蛋白質を発現し、機能的なCYP3A5酵素発現者よりもCYP3A基質の代謝が遅いといわれている

N-アセチルトランスフェラーゼ2(NAT2)も遺伝子多型が知られており、NAT2*4はアセチル化の速い表現型で、NAT2*5、NAT2*6、NAT2*7は白人に多く、アセチル化の遅い表現型として知られている。・これらCYP3AおよびNAT2の遺伝子多型がクロナゼパムと、7-アミノクロナゼパムの血中濃度を決定する遺伝的要因となっている

代謝に影響しうる非遺伝的要因としては、ホルモン濃度、年齢、投薬などがありうる・この報告ではCYP3A4およびCYP3A5遺伝子多型およびCYP3A4遺伝子発現量とクロナゼパム濃度の関連を調べた

対象と方法

・98名の統合失調症ないし統合失調感情障害ないし双極性障害で入院中の患者(白人)。年齢の中央値は43歳

・1週間以上クロナゼパムの治療を受けているもの(用量一定で)

・併用薬剤はオランザピン40名、リスペリドン34名、クエチアピン28名、バルプロ酸22名、リチウム16名、クロザピン12名、アリピプラゾール10名、ゾルピデム6名、パロキセチン5名、ラモトリギン5名な、カルバマゼピン4名など

・末梢血から採取した白血球によりCYP3およびNAT2の遺伝子多型を解析し、CYP3A4 mRNA発現量を定量

・夕食後のクロナゼパム投与12時間後に採血し、クロナゼパムおよび7-アミノクロナゼパム血中濃度を測定

結果

・大半(91.8%)がCYP3A5非発現者であった(CYP3A基質の代謝が遅い)

・CYP3A4についてはCYP3A4*22アリル保有者は17.3%であった、しかし非保有者との比較においてCYP3A4酵素発現量の違いは有意なものはなく、全体として22%がCYP3A4低発現者、76.5%が正常発現者、1.02%が高発現者であった。

・NAT2表現型については、53.1%がアセチル化の遅い表現型を有し、46.9%がアセチル化の通常ないし速い表現型を有していた

・CYP3A4低発現者と正常発現者との比較では、クロナゼパム血中濃度はおよそ2倍の違いがあった

結論

・CYP3A4発現量に応じて、クロナゼパムの血中濃度は2倍程度の差異が生じうる。またCYP3A4発現量が正常者においてNAT2が低活性の場合(約半数)、離脱症状に注意を要する

・CYP3A4はその他のベンゾジアゼピンの代謝酵素でもあり、ベンゾジアゼピン全般に同様のことがいえると思われる。グレープフルーツ、フルボキサミン、シメチジン、クラリスロマイシン、イトラコナゾールなどの抗真菌薬などについてはCYP3A4阻害薬であり、ベンゾジアゼピンの血中濃度上昇に注意を要する

コメント

向精神薬の血中濃度に影響を与える要因はCYP多型のみならず、年齢、性別、体重、ホルモン(女性ホルモンがCYP3A4を誘導する)、食事、吸収、排泄、薬剤など様々な要因が関与するため一概に言うことはできませんが、CYP遺伝子多型が血中濃度の個体差に与える影響は無視できない場合があり、治療効果や副作用の出やすさを判断するうえで、考慮すべき要因と言えるかもしれません。

文献

1)Katalin Toth et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2016 Dec 30;19(12):pyw083. doi: 10.1093/ijnp/pyw083. Print 2016 Dec.2)立石智則 心電図 2006:26 :201-210

-

DUPに関する話題の補足

2020年07月11日

当ブログの4月5日付記事で物議をかもしそうなDUP(Duration of Untreated Psychosis)に関する論文を取り上げ、その記事内でDUPについては、DUPの期間を操作するような介入試験が倫理的問題により困難であることを述べましたが、その問題をクリアするために実施された歴史的に重要な論文について言及しておきます。

確かにDUPを介入試験で意図的に操作して遅延させることは倫理的にできないのですが、早めることは問題がなさそうです。2004年に公表された論文(Ingrid Melle et al. Arch Gen Psychiatry.2004;61:143-150)においては、地域毎に異なるキャンペーンを行い、精神病の早期発見と早期受診につなげるように精力的な活動を行った地域と、そうでない地域とにわけて、実験的にDUPを地域によって異なるような介入を行い、その予後を調べたTIPS試験として知られる試験が行われました。この試験では、ノルウェーとデンマークの4つの圏域を対象とし、2圏域をED(Early Detection)エリア(37万人)に、2圏域をno-EDエリア(29万5千人)としました。年齢や性別の構成比率などがなるべく同じような地域を選んだとのことです。

EDエリアでは、専門家による低閾値EDチームが編成され、精神病についての症状と治療などの教育キャンペーンを新聞、ラジオ、映画館などの宣伝で展開されました。EDチームへの1本の電話(当事者や家族、友人などから)で介入ができるようにされ、EDチームは電話を受けた当事者を精神医療サービスに紹介しました対象となったのは18-65歳までの統合失調症スペクトラム(統合失調症、統合失調感情障害、妄想性障害、短期精神病性障害、精神病症状を伴う気分障害)で、PANSS positiveの項目1,3,5,6ないしgeneralの項目9のいずれか1つ以上で4点以上。これまでにきちんとした治療を受けたことがないものとされました(きちんとした治療とはハロペリドール等価換算で3.5以上かつ12週以上ないし寛解までの治療)。

試験期間は4年間で、期間中874名の精神病症状を有する人がアセスメントチームに相談しました。

エントリー基準に合致したのは380名であり、EDエリアでは186名、no-EDエリアでは194名でした。

うち66%(249名)が入院となりました。380名中281名が調査に同意しました。

精神病発症は、PANSS positiveの項目1,3,5,6ないしgeneral の9が4点以上となった最初の週が起点とされました。治療開始は入院時点ないし抗精神病薬の開始時点とされました。

結果ですが、DUPはEDエリアで中央値5週、no-EDエリアで中央値16週と有意差を認め、確かに実験的にキャンペーンを行った地域ではDUPが有意に短い結果となり、研究の目的は達成されたといっていいでしょう。

またEDエリアの患者は治療開始時に有意に症状の程度が軽く、社会機能は高いものでした。

DUPの長短と治療反応性ですが、DUPが短いと3か月後のGAFが有意に良好でした。EDエリアからの患者はエントリー時点でのGAFスコアの差異を調整してもなお、3か月後に有意に臨床的に良好となりました。

さらに2年までの予後を追跡した別の報告(Arch Gen Psychiatry. 2008;65(6):634-640)によると、その後2年間で両群の受けた治療内容は有意な差はなく、2年後においてED群は、PANSS negative、認知機能尺度、うつ尺度において有意に良好な結果となりました。男性であること、介入後の入院期間が長いこと、介入前の社会機能低下があることなどが2年後の陰性症状の予後不良因子として抽出されました。EDエリアからのエントリーであることは陰性症状が有意に軽いことと関連しており、早期介入の努力により精神病の2年予後、特に陰性症状に与える影響が改善されることが期待できるとの結果でした。

この研究は介入試験が困難な指標について、倫理的に問題があまりないような方法で変化を加えた点で意義のあるものです。

細かいことを言えば、キャンペーンに反応し、自ら相談するような一群がDUPを短縮させており、陰性症状が主体の、引きこもったようなもともと予後が悪い一群については、キャンペーンに反応しにくいと思われるため、キャンペーンへのレスポンスの良い一群においては早期介入の意義がありそうだという見方もできます。陰性症状が主体のケースについて、DUP短縮の効果がどうなるのかについては興味深いところで、そのような結果がもし報告されていれば教えていただきたいと思います

-

救急外来での自殺企図予防的介入の効果

2020年07月05日

・自殺既遂者の3分の1以上が亡くなる前の1週間に、半数が亡くなる前の1ヶ月以内に医療機関を受診しているといわれています。しかしながらすべての救急部門にメンタルヘルスケアの専門家が常駐しているとは限らず、メンタルヘルスケアを継続的に提供できるわけでもありません。

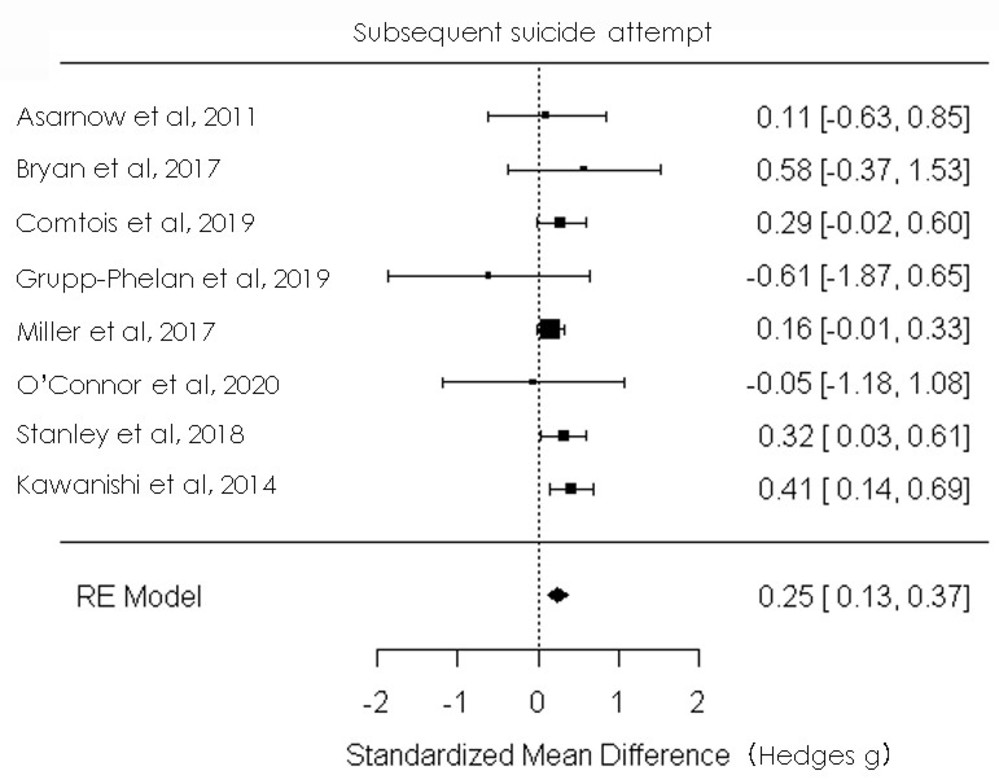

・救急部門は自殺予防の最前線であり、(非専門家による)エビデンスに基づいた、患者の自殺のリスク評価とその後のメンタルヘルスケアにつながるような効果的な介入手段が必要です。・そこで、今回、JAMA Psychiatry誌(文献1)に救急外来で行われる短期的介入によるその後の自殺再企図予防効果についてのメタ解析結果が報告されました。

・この文献をざっとみて、まず感じたのは、日本の精神科救急場面における大規模介入試験であるACTION-Jが何で入ってないんだ、ということでした。その件についても考察し、最後に無理やりACTION-Jの結果を入れたメタ解析をやってみた結果をつけておきます。

救急外来での自殺予防的介入の効果

背景

・短期的介入は、訓練を受けた専門家による単回の限定的な時間の介入であり、その後の継続治療の重要性を強調するものである

・これら単回の介入は、その後の包括的なケアへの橋渡しや、電話などによるフォローアップで強化されるものも含まれており、継続的、長期的なメンタルヘルスケアを提供可能な設備のない状況にも適している

・今回、このような短期介入の有効性について、その後の自殺企図のリスク、その後の継続的ケアへの参加率、フォローアップ時点でのうつ症状の程度の3つのアウトカムによりメタ解析を行った

対象と方法

試験選択基準としては

(1)自殺リスクが確認された患者に対して単回の対面で実施された介入の有効性を検討していること

(2)対照群を含むこと

(3)患者の転帰が測定されていること・簡潔な手紙や電話などのフォローアップ介入のみの場合(初回に短期治療的介入を併用する場合は除く)は、以前にレビューされたことがあるため対象外とした(簡潔な手紙や電話のみのフォローアップ介入は自傷ないし自殺企図行為自体の再発を防ぐ効果は有意ではなかった。1人当たりの自傷行為の総回数は有意に減少したが、簡潔なフォローアップ介入は推奨されないとの結論であった(文献2))

結果

・14 RCTs(7つは自殺企図再発リスクを評価、9つはフォローアップ介入への参加率を評価、6つはフォローアップ時点でのうつ症状を評価)

・介入技法としてはおおまかに4種類。ほぼ全てのRCTが短期治療的介入を含む

・1種類目は短期治療的介入に加えて簡潔なフォローアップ介入を含むもので、14件の研究のうち6件(42.9%)では、電話、はがき、手紙などの簡潔な介入が自殺予防介入の構成要素として含まれていた。5件の研究(35.7%)では、電話連絡が含まれており、さらに患者は手書きのノートを郵送された。フォローアップの電話連絡の頻度と内容は様々で、1回から、介入後1、2、4、8週間後に電話連絡をするスケジュールまで様々であった。 1つの報告では、テキストメッセージを使用して、1日後、1週間後、その他12ヵ月間に合計9回の短いケア連絡を行い、訓練を受けたカウンセラーが患者の返信に支持的な文言を添えたり、患者がメンタルヘルス治療に従事していることを確認したりした。

・2種類目は、ケア調整(Care Coordination)であり、メンタルヘルスケアのために患者を紹介する臨床チームと、患者にフォローアップのためのメンタルヘルスケアを提供するチームとの間の双方向の連携を提供するもの。14 RCTs中、3 RCTs(21.4%)がケア調整を含んでいた。ケア調整には、外来でのメンタルヘルス介入の予約取得、危機対応チームの評価のスケジューリング、患者の家族と協力して予約し受診への障壁を減らことなどが含まれていた。

・3種類目はSafety Planning Interventionによる短期治療的介入であり、患者が将来の自殺行動を予防すること、または継続的なメンタルヘルス治療への受診を促進することを目的とした介入と定義される。

患者との対面での一回の診療、または電話で患者に提供された。14 RCTs中、13 RCTsで短期治療的介入を提供していた。・Safety Planning Intervention(安全計画介入)は5 RCTsで実施。Safety Planning Interventionの構成要素には、(1)切迫した自殺危機に対する個別化された警告サインの特定、(2)自殺念慮や衝動を回避するための個別対処戦略の同定、(3)自殺念慮や衝動から目をそらすことができる家族、友人、社会的な場所の特定、(4)自殺危機の際に支援を提供するのに役立つ個人の特定、(5)自殺危機の際に連絡すべき精神保健の専門家や緊急ケアサービスのリスト、(6)環境をより安全なものにするためのカウンセリングが含まれる。本報告において、上記の6つの構成要素のうち少なくとも4つを含む介入は、Safety Planning Interventionを実施したものとして分類された。

・4種類目はSafety Planning Intervention以外の短期治療的介入であり、14RCTs中10 RCTsが採用。患者の問題解決能力を改善するための介入や、動機づけ面接法に基づく面接など自傷傾向を減弱させるための介入技法が使用された。

・多くのstudyが、複数の介入技法を組み合わせていた

・7 RCTsがその後(2か月から1年まで)の自殺企図発生リスクを評価。メタ解析の結果OR 0.69(CI 0.55-0.87)で有意差あり

・9 RCTsがその後のメンタルヘルス専門家への受診行動の有無を評価。メタ解析の結果OR 2.74(CI 1.80-4.17)で有意差あり

・6 RCTsがその後のうつ症状を評価。メタ解析の結果Hedges g=0.28(CI -0.02 0.59)で有意差なし

結論

・救外での短期治療的介入はその後(2か月から1年)の自殺再企図リスクを30%程度有意に減少させるとの結果であった。またメンタルヘルス専門家への受診行動も有意に増加させた。うつ症状の改善効果は有意ではなかった。

・なぜACTION-Jが入っていないのか?以下にACTION-Jの概略を記し、入っていない理由について考察し、ACTION-Jの結果を無理やり入れたメタ解析結果を記載します。

ACTION-J・概略は国立精神・神経医療研究センターのプレス・リリース(https://www.ncnp.go.jp/press/press_release140908.html)に書いてありますのでご参照ください。

・成果は文献3にまとめてありますが、プレス・リリースと文献3からの引用の概略を以下にまとめます。

・ACTION-Jは国立精神・神経医療研究センターを中心とする研究班により計画された「自殺対策のための戦略研究」(厚労科研)の一環として、「自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントの効果:多施設共同による無作為化比較研究」(通称 ACTION-J)として行われたもの。

・救急搬送され入院した自殺未遂者(少なくとも1つの精神疾患を有する)を対象

・全症例に対して、入院後に危機介入、精神医学的アセスメント、心理教育などの高い水準の支援をまず実施。

・次いでケースマネジメント群(N=460)と通常ケア群(N=454)に無作為割付

・ケースマネジメント群に対しては、精神保健福祉士や臨床心理士などの専門家が1週後、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後、その後6か月毎にケースマネジメントを実施

・ケースマネジメントの内容としては

1)定期的な対象者との面接(あるいは通話)

2)対象者の生活背景・受療状況に関する情報収集

3)精神科受療の促進

4)精神科・身体科かかりつけ医に関する受療調整

5)受療中断者への受療促進

6)公的社会資源・民間援助組織の紹介と利用する際の調整

7)心理教育と情報提供

8)専用ウェブサイトを利用した情報提供

などであった・主要評価項目は、最初の自殺再企図の発生率

・ケースマネジメント群は対照群に比べて1ヶ月の時点で約5分の1(リスク比0.19)の自殺再企図割合の減少効果が認められ、3ヶ月の時点でもほぼ同様の効果があり(リスク比0.22)、6ヶ月の時点では2分の1(リスク比0.50)の有意な自殺再企図割合の減少効果が認められた。12か月のリスク比は0.72(CI 0.50-1.04)有意差なし、18か月のリスク比0.79(CI 0.57-1.08)有意差なし

なぜ文献1にACTION-Jが入っていないかの考察・入院時点で全例に危機介入、精神医学的アセスメント、心理教育などを行っており、その後のフォローアップの内容が異なる介入研究なので、文献1のメタ解析に含まれたstudyのように、入院時点での介入内容を無作為割付したわけではないのが原因でしょうか。ただし、入院時点ではなくて、入院48時間以内にケア連携を行った試験も1つ含まれており、入院1週間後のケースマネジメント開始の有無による効果を調べたACTION-Jもいれてもよかったのではと思えてしまいます。

・もやもやした気分なので、文献1のメタ解析結果にACTION-Jの半年後の結果も無理やり入れてみました(selection biasの問題が生じるためほんとはしてはいけない)。使用ソフトはRでmetaforパッケージを使用し、random effects modelで解析しました。文献1のfigure 2に対応する解析となります。その結果は下図となります。

このように、ACTION-Jの結果を入れると効果量が少しですが増えて、より結果のrobustnessが増強することがわかります。

・救急場面での自殺未遂者対応の実際については、日本精神科救急医学会のガイドライン(https://www.jaep.jp/gl_2015.html)を参照してください。

引用文献

1)JAMA Psychiatry. 2020 Jun 17;e201586. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.1586.

2)Milner AJ, et al, Br J Psychiatry. 2015; 206(3):184-190.

3)Kawanishi et al., The Lancet Psychiatry, Volume 1, Issue 3, Pages 193 - 201, 2014. doi:10.1016/S2215-0366(14)70259-7