-

再犯を防ぐために

2021年08月31日

・受刑者の再犯を防ぐために刑務所内で行われる心理的介入について、再犯防止にどの程度寄与しうるのかについてのメタ解析結果が報告されました(文献1)。

・刑務所内のみで行われた無作為割付試験を対象としているのが今回のメタ解析の新しい点で、得られた結論は再犯防止について重要なメッセージが含まれていると思われます。以下内容をざっとまとめてみます。

再犯を防ぐための心理的介入(文献1)

背景

・刑務所から釈放された人は、犯罪を繰り返すリスクが高く、年間の新規犯罪の約5分の1を占めている。 刑務所から釈放された人の1/3~1/2が2年以内に再犯しており、再犯の社会的コストはかなりのものとなる

・認知行動療法プログラムは最も効果的な介入の一つであり、メタ解析では20~30%の再犯リスクの減少が報告されている。さらに、risk-need-responsivity principleを遵守した治療プログラムは再犯の減少と関連しているが、この関連性は主に非ランダム化試験に基づいている。

・これまでの報告は対象者が限定的あったり、行われた場所が様々(刑務所や警備のしっかりした病院などを含む)であったりした。

・そこで今回刑務所にて行われた再犯を防ぐための心理的介入についての無作為割付試験を対象に、メタ解析を行った

*Risk-Need-Responsivity(RNR)モデル

・1990年にAndrews, Bonta & Hogeにより提唱されたモデル。犯罪者の再犯を防ぐための介入モデルで、日本の刑事施設においても2012年より法務省の作成した「受刑者用一般リスクアセスメントツール」(通称Gツール)においてRNRモデルの考え方が導入されている

・RNRモデルの3つの中核的原則

(1)リスク原則:犯罪者の再犯のリスクに合わせてサービスの内容を調整する。犯罪者に提供される治療サービスのレベルが、犯罪者の再犯のリスクに比例していれば、犯罪者の再犯を減らすことができることを想定する

(2)ニーズ原則:犯罪を誘発する要因を評価し、それを治療の対象とするもの。 犯罪誘発性要因とは、犯罪行動に直接結びつく動的なリスク要因のことであり、介入により変化させうる要因である(静的なリスク要因は過去の犯罪歴など変化させることのできない要因)。これらは主要な(犯罪誘発性)動的リスク/ニーズ要因として7つ(下表)、マイナーな(非犯罪誘発性)リスク/ニーズ要因として4つが提唱されている。非犯罪誘発性のマイナーなリスク/ニーズ要因としては低い自尊感情、漠然とした個人的苦痛の感情、精神疾患、低い身体的健康度があげられている

(3)応答性原則:犯罪者の学習スタイル、モチベーション、能力などに合わせた認知行動療法的介入を行うことで、犯罪者が更生的介入から学ぶ能力を最大限に高めること。

・RNRモデルは犯罪者更生の現場で広く用いられており、非ランダム化試験では再犯防止についての有効性が報告されているが、ランダム化試験での有効性の検証は乏しい。

対象と方法

・拘置所や刑務所における心理学的介入のRCTで,出所後に発生する犯罪再犯をアウトカムとして報告したものを対象とした・介入は心理学的手法(例:CBTやマインドフルネスベースの心理療法)または心理教育的手法(例:職業訓練や教育訓練)など

・主要評価項目は再犯率

・29 RCTs (n=9443:85.9%が男性。17.1%が思春期)

結果

・全体として、心理的介入は再犯リスクを有意に減少させる(OR 0.72 95%CI 0.56-0.92)との結果となった。しかしsmall-study effectによる課題評価の可能性を考慮し、50名未満のstudyを除外すると(14 RCTsで解析)、OR 0.87(95% CI 0.68-1.11)と有意差は消失した

・通常ケアを対象としたRCT(10 RCTs)では再犯リスクのOR 0.97 (95%CI 0.70-1.34 )とほとんど差がない結果となったが、wait listを対象としたRCT(2 RCTs)ではOR 0.74(95% CI 0.56-0.99)と有意差がみられる結果となった

・介入のモダリティによる効果の違いについてはCBTベースの介入ではOR 1.00(95% CI 0.69-1.44)と有意差なく、心理教育的介入ではOR 1.11(95% CI 0.38-3.20)と有意差がみられなかった。一方で、治療的コミュニティプログラム(ピア活動での集団治療プログラムをベースにするもの)ではOR 0.64(95% CI 0.46-0.91)と有意な効果がみられた

議論

・CBTベースの介入では再犯リスクの有意な減少はみられなかった。これは再犯リスクの一因である、釈放後の住居、雇用、経済的困難に対処していないことが原因かもしれない

・刑務所内での介入は、釈放後の心理社会的なニーズを対象とした介入と連動していなければ効果的ではないかもしれない。刑務所内で得られた治療効果を維持するために、地域社会でのアフターケアが重要である可能性がある

コメント

・刑務所の中だけではいくらがんばっても、それほど高い再犯防止効果を得ることはできず、釈放後のアフターケアが重要であるという点は非常に重要な観点かと思われます。法務総合研究所研究部報告59(https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00103.html)において、アメリカでの最近の再犯防止の取り組みが紹介されており、「リエントリー」と呼ばれるコミュニティを強化する考え方が重視されており、地域社会におけるプログラムが実践されていることが紹介されています。医療観察法入院退院後のケアにおいても同様の考え方が適応できるものと思われます。

文献1:Beaudry G et al. :Lancet Psychiatry. 2021 Sep;8(9):759-773. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00170-X. -

Feeling Safe Programme (CBTp)

2021年08月24日

・オックスフォード大学のFreemanらが開発した被害妄想に対する認知療法(Feeling Safe Programme)の介入試験の報告です(Lancet Psychiatry. 2021 Aug;8(8):696-707.)。

・やたら効果量が大きくでてますが、これについては効果量を求める際にベースラインのデータから求めた標準偏差を使用しており、天井効果によって実際の数値よりもかなりでかくなっているのではないかという指摘もあり、結果を慎重に解釈する必要があります(最後に述べるようにエンドポイントでのSDを用いると従来のCBTpとあまり変わらない効果量になる)。

・ただ、新たなCBTpの枠組みとして、どんなものかについては知っておいた方がよさそうです。もうちょっと詳細を知りたかったのですが、論文のappendixをみても、細かいことはわからず、Feeling Safe Programmeのトレーニングコース(https://www.psych.ox.ac.uk/research/oxford-cognitive-approaches-to-psychosis-o-cap/the-feeling-safe-programme)を受けるしかなさそうです。

Feeling Safe Programme(CBTp)

背景

・標準治療に加えて、陽性症状に対する認知行動療法(CBTp)を行うと、妄想が減少することが示されており、妄想について話すことは、もはや禁忌ではない。しかし、これまでのCBTpの妄想に対する効果量は小さい(d=0.3)。これは社交不安に対するCBTの効果量が1.56と報告されているのとは対照的である

・今回新たな認知モデルに基づいて、被害妄想に対するCBTpを開発した

・被害妄想は非気分障害圏の精神病患者の70%以上にみられ、心理的健康度の顕著な低下と関連する

・今回開発されたCBTpでは、被害妄想は遺伝的・環境的リスクを背景として、過剰な憂慮、自信の低下、睡眠不足、異常体験、推論バイアス、安全希求行動などのいくつかの心理的プロセスによって維持される、脅威に関する根拠のない信念として概念化された

・このCBTpはFeeling Safe Programmeとよばれ、今回無作為割付試験により有効性が検証された。これまでの介入試験ではCBTpはセラピストと親密な関係を築く手法(befriending)と比較して、精神病患者に対する治療効果において有意差を見出すことができていない

・今回Feeling Safe Programmeを6カ月間施行し、6か月時点および12か月時点において親密な関係の構築と比較して、被害妄想の程度、妄想の重症度や、抑うつなどの指標について、有意な改善を示すかどうかを検証した

対象と方法

・無作為割付single blind試験(単一施設)

・16歳以上で,被害妄想が3カ月以上継続。PSYRATS で評価した確信度が60%以上。非気分障害圏であること(統合失調症が61%、統合失調感情障害が17%、特定不能の精神病性障害が19%)。抗精神病薬の併用が96%(CP換算で平均482.7mg)。抗うつ薬も61%が併用

・Feeling Safe Programme群 n=64

・Befriending群 n=66・6カ月間で約20セッション施行(平均週に1回程度)。7名の心理士が施行(毎週録音された音声を用いたスーパービジョンあり)。

・投薬は通常通り継続され、試験期間中の変薬は許可されていた

・主要評価項目はPSYRATSで自己評価した被害妄想の確信度(0-100%)

・副次評価項目として、Revised Green et al Paranoid Thoughts Scaleで評価した妄想尺度、Columbia-Suicide Severity Rating Scaleで評価した希死念慮、BDIで評価したうつ症状、Dimensions of Anger Reactions scaleで評価した怒り、SPEQの幻聴尺度で評価した幻聴、Temporal Experience of Pleasure Scaleで評価したアンヘドニア、Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scaleで評価した心理的健康度、EQ-5D-5L などで評価したQOLなど

・回復はPSYRATSで50%未満と定義

・ベースライン、6か月時点(介入終了時)、12か月時点(終了後6か月時点)で評価

・Feeling Safe Programmeは、患者の好みに合わせてカスタマイズして提供された

・エントリー時点で最近の被害妄想に関して評価され、妄想の維持因子( 過剰な憂慮、自信の低下、不安な感情やその他の内面的な異常体験への不耐性、推論バイアス、安全希求行動)が患者に関連しているかどうかが確認された。これらの維持因子に応じて、患者毎に睡眠の改善、憂慮の軽減、自信の向上、声の影響の軽減、推論過程の改善、十分な安全の確保などのモジュールが提供された。

・各モジュールは約6回のセッションで構成。

・患者は好みに応じて3~4つのモジュールを完了した。治療終了前には、すべての患者にfeeling safe enough module(このモジュールは、脅威の信念を減らし、安全の信念を築くために、行動テストで安全希求行動を減少させるためのもの)を完了することが推奨された

・Feeling Safe Programmeは第1世代のCBTpと異なり、安全性の評価、睡眠障害、憂慮、ポジティブな自己信念などに焦点を当てている点で異なる

・対照群のbefriending群についてはFeeling Safe and Supportedとよばれるプロトコルに従い、「定期的に他の人とつながる時間を持つことが、すべての人の健康に良いことがわかっています。あなたは、日常的な話題について、傾聴され、尊重され、話し合う時間を持つことができます。そうすることで、困難な状況から解放され、自分自身についてより良く感じることができるのです。Feeling Safe and Supportedでは、自分が興味を持っていることや楽しんでいる活動を振り返る時間を設けています。このようにして、私たちは安心感、落ち着き、そしてつながりを感じることができるのです」と説明され、セラピストと友好的な関係を築くセッションが週に1回行われた。

結果

・Feeling Safe Programme群は平均19.1回のセッションに参加し、Befriending群は平均16.4回であった。6回以上のセッションに参加した割合はFeeling Safe Programme群 97%、Befriending群 94%

・Feeling Safe Programme群では、平均2.7のモジュールを完了。完了したモジュールの割合は、十分な安全の確保(88%)、自信の向上(50%)、憂慮の軽減(44%)、声の影響の軽減(33%)、睡眠の改善(31%)、推論過程の改善(2%)であった。

・ベースラインのPSYRATS得点は、被害妄想の確信度が高いことを示しており、41名(全体の32%)の患者が妄想の確信度を100%と評価し、122名(全体の93.8%)の患者が妄想の確信度を70%以上と評価した。

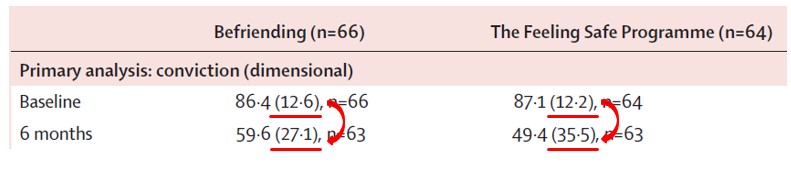

・主要評価項目の6か月後のPSYRATS得点(妄想の確信度)は、Feeling Safe Programme群は、befriending群と比較して、有意に改善した(平均差=10.69 [95%CI -19.75 to -1.63] d=0-86)、全体的な妄想の重症度(d=1.20)、怒り、関係念慮、心理的な幸福感、満足度などもFeeling Safe Programme群で有意に良好であった。希死念慮や抑うつ、幻覚、アンヘドニアなどは有意差なかった

・12か月後も妄想の重症度、満足度、関係念慮などは有意にFeeling Safe Programme群で良好であった。

・回復率( PSYRATS得点で50%未満で定義)はFeeling Safe Programme群 50.8%、befriending群 34.9%で有意差なし

・6か月後の抗精神病薬のCP換算量も両群有意差なし(Feeling Safe Programme群 462.4mg、Befriending群 545,3mg)

コメント

・効果量の大きさが天井効果なのではと指摘したのはこちらの論文(Lancet Psychiatry. 2021 Aug;8(8):644-646)です。

・天井効果とは何ぞやという事ですが、この論文の主要評価項目のPSYRATSの下位尺度である被害妄想の確信度は患者が自己評価で0から100までで確信度を評価するもので、ベースラインの重症度が高く、100点をつけた患者が多いと、そこが天井になりデータのばらつきが減って標準偏差も小さくなってしまうことです。

・実際に論文のデータをみても、下図のごとく、両群ともベースラインの平均値は87点くらいで、100点をつけた患者が全体の32%であり、その結果ベースラインのSDも6か月時点と比較して小さくなっています(Lancet Psychiatry. 2021 Aug;8(8):703. table 2より引用)。

・もともと研究の計画段階でベースラインのSDを使うと宣言されているので、計画通りなのですが、リアルワールドで実践された場合の結果とは異なる可能性があります。

・ちなみにエンドポイントでのSDを使って効果量を求めると、主要評価項目についてはcohen's d=0.86 → d=0.34となり、全体的な妄想の重症度はd=1.20 → d= 0.55 となり、数値的には従来のCBTpと同レベルに落ち着きます。

・6か月の介入終了時点で併用されていた抗精神病薬の用量が減るなどの効果もあれば興味深かったのですが、残念ながらCP換算量の平均はFeeling Safe Programme群でベースラインよりもちょっと増えています。

・さらにもう1点指摘されていた点があり、両群ともにベースラインからかなりの改善度を示している点です。これについては暴露や社会的接触といった共通の要因が症状改善に寄与したのではと指摘されており、Bleulerの次の言葉が引用されています。「意味のある社会的接触は、被害妄想に対する最も強力な解毒剤であるかもしれない」

・昔の人の言葉ですが、統合失調症治療において、心理社会的介入も重要であるとする現在の臨床にも通じる言葉だと思います。

-

バーチャルリアリティー

2021年08月14日

・とある論文のイントロで、認知療法と行動療法の治療効果の違いについて、社交不安症については古いメタ解析では有意差がでてない、という話がでていて、真っ先に思い浮かんだのは、うつ病に対して行動活性化療法と認知行動療法とで無作為割付試験を行ったCOBRA試験の結果でした(Lancet. 2016 Aug 27;388(10047):871-80)

・COBRA試験の結果の概略としては、12か月後の寛解率(PHQ-9で9点以下で定義)は行動活性化療法 66%、認知行動療法 66%で有意差なく、行動活性化療法の認知行動療法に対する非劣性が支持されたという結果でした。コストについては行動活性化療法が約2割強有意に低く、驚いたのは、認知の再構成を行わなくても結果が変わらなかったという点でした。というわけで行動療法のみでも、それなりの治療効果は期待できそうです。・日本発の精神療法である森田療法は、ありのままを受け入れるという点で第3世代認知行動療法に近いといわれますが、行動面での介入も中心的な構成要素である点では、不安症にかなり良好な治療成績をあげることが期待できそうですが、残念ながら介入試験が少ないこともあり(ほとんど中国からの報告)、コクラン・レビュー(Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 19;(2):CD008619.)でもエビデンスとして明確な結論を導きだすことができないという現状のようです。

・社交不安症における暴露療法と認知行動療法の比較については、2014年のネットワークメタ解析(Lancet Psychiatry. 2014 Oct;1(5):368-76.)でも検討されていて、暴露療法のSMDは-0.83(95% CI -1.07 to -0.59)、個別CBTのSMDは-1.19(95% CI -1.59 to -0.81)であり、両者の有意差はやはりない状況でした。・この暴露療法をバーチャルリアリティでしてしまおうという試みがあります。今回取り上げるのは、Delft Remote Virtual Reality Exposure TherapyシステムというVRシステムを使用した社交不安症患者に対するVR暴露療法の介入試験です。

・これまで社交不安症に対する介入試験はいくつか報告されているようですが、認知面への介入を一切行わない、純粋に暴露療法のみで比較された介入試験は現在までにこの報告(Behav Res Ther. 2016;77:147–56)しかないようです。現実世界での暴露に、バーチャルリアリティーはどこまで迫れるのか、ざっと内容をまとめてみます。VR技術による社交不安症治療

背景・社交不安症は、アメリカで最も一般的な精神疾患の一つであり、生涯有病率は12.1%と推定されている。しかし患者の約3分の1しか治療を受けていない

・CBTの中心的な要素は、恐怖刺激に直面しながら安全行動を排除することで、患者が恐れている否定的な結果が起こる可能性が低いことを学習する暴露である

・CBTは、認知再構築と暴露の両方を用いて、不適応な認知と行動を修正することを目的としている。これまでのメタ解析では、CBTと暴露療法単独(認知面の修正を行わない)との比較では、治療効果に有意差がないことが報告されている

・バーチャル・リアリティを用いた暴露療法(VR暴露療法)は特定の恐怖症において広く研究されているが、社交不安症の治療におけるVR暴露療法の有効性に関する研究はまだ限られている

・VR暴露療法についての介入試験はいくつか報告されているが、いずれも治療群ではVR暴露療法とCBTが併用されており、VR暴露療法単独の有効性は検討されていない。また暴露対象についても特定の場面のみとなっていた

・今回、認知面での介入のない純粋な暴露療法としてのVR暴露療法と、現実場面での暴露療法(in vivo exposure)を、様々な社交的場面における暴露対象を取り入れて比較する介入試験を行った

対象と方法

・18-65歳の社交不安症患者(DSM-IV)。The Social Interaction Anxiety Scale(SIAS)で29点以上

・除外基準として、過去1年以内に心理療法を受けたことがある、現在抗不安薬を使用している、最近6週間以内の抗うつ薬の用量変更、精神病の既往、希死念慮を有する、物質依存、認知機能障害など

・主要評価項目はLiebowitz Social Anxiety Scale-Self Report (LSAS-SR)

・社会的状況において他者から否定的な評価を受けることに対する主観的な恐怖はFNE-B(Fear of Negative Evaluation Scale-Brief Form)で評価

・副次評価項目として、行動回避の程度を評価するための5分間の即興スピーチ課題におけるpublic speaking performance measureを用いた発話パフォーマンスを測定、DASS-21で抑うつ、不安、ストレスなどを評価、回避性パーソナリティ障害関連の信念は、Personality Disorder Belief Questionnaire (PDBQ)で評価、QOLをEUROHIS-QOL で評価

・VR暴露群 n=20

・In vivo暴露群 n=20

・Wait list群 n=20・VR暴露群およびin vivo暴露群ともに、1回90分のセッションを週に2回、合計10セッション施行

・宿題はなく、セッション中の暴露のみで構成された。両群ともに認知面への介入は行われなかった

・評価は介入前、介入後(5週後)、介入終了後3か月時点に行われた

・VR暴露には、Delft Remote Virtual Reality Exposure Therapyシステムを使用

・VR暴露では以下の社交的場面で暴露療法を実施。患者は、すべての仮想場面を少なくとも1回、不安が減るまで練習。暴露場面の不安強度に応じて段階的暴露を実施。半構造化された対話は、別室にいるセラピストによって行われた

〇教室:聴衆(12人)の前で一般的または個人的な話題について講演を行い、その後、聴衆(セラピスト)からの質問に答える

〇バス停:バス停で見知らぬ人に話しかけ、質問し会話の練習をする(道順など)。

〇レストラン:就職面接場面では、患者はウェイターの仕事に応募し、質問を受ける(例:以前の経験など)。食事の場面では、患者は相手と個人的な会話をしたり、注文したものに対して不満を言う練習をする。

〇ショップ:仮想的服屋で店員と会話。店員は複数の商品を買うように説得したり、商品を返品する際に別の商品を買うように説得したりする

〇駅:ラジオ局の男性2人から、政府に対する意見についてインタビューを受ける

〇ミーティングルーム:会議室で、テーブルに座った4人の前で、少人数の聴衆を前にした会話を練習。会話の後、患者は聴衆からの質問に答える。

〇カフェ:テーブルに座って、ウェイターと会話をする。もしくは、お見合いをして、その相手と個人的な話題について話す

・In vivo暴露は10回のセッションで構成され、セッション3から9では60分間の暴露を行った。セッション10は再発予防のための振り返りなどを行った。VR暴露と同様に、セッション1と2では、治療の理論的根拠と不安の階層について話し合われた。セッション3から9で不安の階層に応じた段階的暴露が行われた。社会的場面としてはセラピストのオフィス、スーパー、カフェ、ショップ、地下鉄の駅などで実施できる暴露療法で構成された

結果・社交不安尺度であるLSAS-SRについては、介入後(5週後)においてはwait list群と比較して、VR暴露群、in vivo暴露群ともに有意な改善がみられた。改善度はin vivo暴露群がVR暴露群より有意に大きかった。また介入後3か月時点でのLSAS-SRのベースラインからの変化量もin vivo暴露群はVR暴露群より有意に大きかった

・他者から否定的な評価を受けることに対する主観的な恐怖尺度であるFNE-Bについては、in vivo暴露群はwait list群と比較して、ベースラインからの変化量が有意に大きかったが、VR暴露群については、wait list群と有意差がなかった。介入後3か月時点でも同様であった

・スピーチパフォーマンスについては、in vivo暴露群は、介入後においてべースラインからの変化量がwait list群と比較して有意に大きかった。一方VR暴露群は有意差がなかった

・回避性パーソナリティ障害関連の信念に関する尺度(PDBQ)については、5週後の両群のベースラインからの変化量はいずれもwait list群より有意に大きかった。しかし介入後3か月時点においては、ベースラインからの改善度はin vivo暴露群がVR暴露群より有意に大きかった

・DASS-21で評価されたストレス尺度は5週後に両群ともにwait list群よりも有意に改善。不安尺度については、in vivo暴露群のみがwait list群より有意に改善。抑うつ尺度については、両群ともにwait list群との有意差はみられなかった

・EUROHIS-QOLで評価したQOL尺度については、5週後においてin vivo暴露群はwait list群と比較して有意に良好であった。VR暴露群は有意差なし

結論

・この試験で使用されたVR暴露はin vivo暴露にいくつかの指標で劣る結果であった。VR環境におけるアバターに表情がなかったことも一因かもしれない

・自宅からでることすらできない、もしくは現実世界での暴露が困難な重度の社交不安症患者にはVR技術は治療の入り口として有用なツールになるかもしれない

・VR環境では簡便に様々な場面での暴露を体験できるため、将来的に有用かもしれない

・暴露療法における社会的状況が両群で同一ではなかったことは本研究の限界となる

コメント

・アバターに表情や豊かな感情表出などがあれば、また結果も違ったかもしれません。社交不安症治療においては、まだVR技術は現実世界には及ばないところがあるというところでしょうか。今後の技術の進展により、どこまで現実世界での暴露に近づけるかというところは注目です。

-

この先に道があるか

・まだ細胞モデル段階での研究ですが、ALSの病態解明に向けて、もしかしたらブレイクスルーになるかもしれないと期待される報告がでました。

・よくわからないけど面白そうなお話なので、少しまとめておきたいと思います。この研究の舞台となるのは、核細胞質間輸送の構成要素です。ちょうどよい総説(Neurobiol Dis. 2020 July ; 140: 104835. doi:10.1016/j.nbd.2020.104835)があったので、このイントロから少しまとめてみます。

▽核細胞質間輸送の制御に関わる蛋白質群には、大別して1)核膜孔複合体を構成するヌクレオポリン、2)核膜孔複合体を介して選択的にRNAや蛋白質輸送体をシャペロンで輸送する核輸送受容体、3)核原形質と細胞質における核輸送受容体に特異的な輸送体の運搬と放出を制御し、輸送の方向性を決定する低分子GTPaseであるRanとそれに付随する蛋白質群の3つがある。

▽核膜孔複合体は、30種類以上のヌクレオポリンからなる蛋白質複合体で、中央チャネルにフェニルアラニン・グリシンリッチヌクレオポリンが存在し、核に出入りする物質を厳密に制御しており、局在化または核輸出シグナルを付与された大型蛋白質のみが、核輸送蛋白質に結合して核膜孔を通過することができる。

▽個々の核には数百から数千個の核膜孔複合体が存在し、数と密度は、細胞周期や細胞の種類によって変化する。ヌクレオポリンの中には、細胞内で最も寿命の長い蛋白質があり、一度核膜孔複合体が形成されると、細胞の一生の間にほとんどないし全く入れ替わることがないものもある。したがって、核膜孔複合体の機能を損なうようなわずかな変化であっても、時間の経過とともに蓄積されると、核膜孔輸送の障害や細胞質内の核蛋白質の蓄積、さらには細胞死につながりうる。そのため核膜孔複合体は、神経変性疾患で観察される遅発性の神経細胞特異的な細胞死を説明する有力な病態部位であると考えられている。

▽ALS/FTDでは本来核内にあるはずのRNA結合蛋白質が細胞質内に異常局在化する病態が知られており、 TDP-43蛋白症は、ALSのおよそ97%、FTDのおよそ45%に存在するが、FUS異常局在化はあまり一般的ではなく、ALSの1%、FTDの9%程度である。

▽ここ最近ではC9orf72遺伝子変異ALS/FTDのみならず、孤発性ALSにおいても、核膜孔複合体の機能的、形態的異常が報告されており、様々なタイプのALSにおける共通した病態である可能性が指摘されている。

・というわけで、このところ注目の核膜孔複合体ですが、今回の論文(Coyne AN et al. Sci Transl Med. 2021 Jul 28;13(604):eabe1923. doi: 10.1126/scitranslmed.abe1923.)では、核膜孔複合体の品質制御に関わるCHMP7という蛋白質が核内に増加することが、TDP-43蛋白症の引き金になるのではということが報告されました。TDP-43蛋白症の上流に位置するC9ALSおよび孤発性ALSに共通する病態がみつかったかもしれない、ということで注目されています。

・今回の報告では、孤発性ALSの病態をモデルマウスで再現することはできないため、患者由来iPS細胞が使用されました。Coyneらのこれまでの研究で、C9orf72遺伝子変異ALS患者由来iPS細胞を用いた研究において、核膜孔複合体と核原形質においてPOM121をはじめとする特定の8つのヌクレオポリンが大幅に減少していることが報告されています。しかしこれら特定のヌクレオポリンがなぜ減少するかはわかっていませんでした。今回Coyneらは、核内CHMP7蛋白質の増加が、この原因となりうることを示しました

・Coyneらは、構造化照明顕微鏡法を用いて、C9orf72遺伝子変異ALS患者iPS細胞由来運動神経細胞および、孤発性ALS患者iPS細胞由来運動神経細胞における核膜孔複合体を観察し、両者に共通して、Nup50、TPR、POM121、Nup133などのヌクレオポリンが減少していることをみいだしました。そこから、両ALSのサブタイプに共通した病態機序が存在するのではという発想に至りました。

・続いて核膜孔複合体の恒常性維持に重要な役割を果たす蛋白質であるCHMP7に着目し、構造化照明顕微鏡法を用いて、C9変異ALS患者由来の運動神経細胞と、孤発性ALS患者由来の運動神経細胞を観察したところ、いずれも、核内でCHMP7が対照と比較して有意に増加していることがわかりました。このCHMP7の増加は、ヌクレオポリンの減少に先立って起こっており、CHMP7増加がヌクレオポリン減少の原因であることを示唆する結果でした。

・またCHMP7は通常XPO1/CRM1により核外に排出されますが、CHMP7のXPO1結合部位に変異を導入し、XPO1と結合しないCHMP7を作成し、iPS細胞由来運動神経細胞の核内においてCHMP7を増加させたところ、細胞質内にTDP-43の凝集体が形成されました。核内CHMP7増加に伴う核膜孔複合体の機能不全が、TDP-43の細胞質内への異常局在化の原因であることを示唆する結果となります。

・さらにCHMP7のmRNAをターゲットとするアンチセンス・オリゴヌクレオチドを用いて、患者iPS細胞由来運動神経細胞におけるCHMP7の核内発現量を減少させたところ、低下していたヌクレオポリンの発現量が回復し、孤発性ALS患者iPS細胞由来運動神経細胞ではTDP-43の核内への局在化が回復しました。

・まだわかっていない疑問は、CHMP7がなぜ核内に増加するのかということです。ウエスタンブロット法で半定量化されたCHMP7の核内増加量は、有意差は認めたものの、対照の1.3~1.5倍程度。これがどの程度病態に本質的な影響を与えているのか、あるいは別の要因も関与しているのか、今後の研究の進展により明らかになることが期待されます。また今後はC9変異動物モデルでの前臨床試験などが行われ、CHMP7に対するアンチセンス・オリゴヌクレオチド製剤などの治療的有効性が確認されるかどうかも注目されます。